Quand on parle d’un texte d’Éric Neirynck, on risque toujours de se perdre dans les dédales souterrains d’un monde peuplé par une multitude de ses avatars. Il vaut donc mieux, pour éviter de finir par se faire dévorer par le Minotaure, donner un résumé en vitesse. Le voici : Le protagoniste – Éric, évidemment – expose des troubles mentales, des TOC (troubles obsessionnels du comportement), et finit par consulter. Au bout de quelques séances avec sa thérapeute, il découvre que celle-ci est adepte de thérapies très peu orthodoxes. Si on peut constater un certain effet de celles-ci dans les jours qui suivent le traitement initial, elles manquent pourtant cruellement de durabilité vu que ses effets secondaires ne font qu’aggraver les problèmes du patient. D’un autre côté, les séances ont un autre effet, inattendu celui-ci, à savoir rendre le protagoniste accro à la littérature, parce que c’est grâce à l’injonction de sa thérapeute qu’il s’est lancé dans l’écriture. Il en résulte une sorte de nouvelle à la Bukowski qu’Éric sera amené à lire à voix haute pendant plusieurs séances. Mais l’effet obtenu grâce à cette lecture n’est pas vraiment celui auquel il s’attendait, bien au contraire. Et voici notre Éric très peu avancé, si ce n’est encore plus loin dans la misère.

Voici donc notre ersatz d’un fil d’Ariane qu’il vaut mieux ne pas lâcher afin d’être à l’abri d’une rencontre funeste. Mais osons quand même prendre nos distances pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. J’ai parlé, il y a quelques semaines, d’un autre texte d’Éric paru quasiment en même temps que celui qui nous occupe aujourd’hui, une sorte de journal dont le titre évoque lui aussi la folie : J’ai un projet : devenir fou. Les deux textes – outre la folie éponyme – se ressemblent par bien des côtés : on y croise des protagonistes dont la ressemblance avec l’auteur ne se dément pas – à commencer bien sûr par leur prénom – vivant tous les deux une existence dans les niveaux inférieurs de la société, squattant des demeures dont personne ne veut, s’ils ne vivent pas carrément à la rue, toujours menacés d’être rattrapés par une misère tenue de façon très provisoire en échec par les maigres ressources fournies par des boulots de merde. Qu’on ne pense qu’à celui de l’Éric de la Folie ordinaire qui travaille dans un abattoir où, en fin de chaîne,

les peaux arrivent sanguinolentes, la queue et les cornes encore attachées. Faut d’abord enlever, gratter les restes de viande avec délicatesse pour ne pas abimer le cuir et finir par recouvrir le tout de sel pour laisser faire la nature pendant plusieurs jours. Je me souviens des premières heures, de cette putain d’odeur insupportable, de mon envie de vomir permanente, mais j’ai fini par m’y habituer.[1]Éric Neirynck, Ma folie ordinaire, p. 30

Une chose est certaine : quand Éric se lance dans un texte, il n’y va jamais de main morte. À pratiquement chaque ligne, de l’abattoir au cabinet de la psy, on a l’impression de marcher sur ses tripes, de glisser dans les flaques de son sang, de se vautrer dans le malheur qui lui ronge les tripes. Et cette fois-ci, Éric n’est pas seul dans sa misère, vu que « la mort [y] rôde en permanence », et pas seulement, comme le protagoniste voudrait nous le faire croire, « pendant huit heures par jour. »[2]Ma folie ordinaire, p. 30 et pas uniquement entre les quatre murs de l’abattoir, non plus. Non, ces murs-là sont tombés depuis longtemps, lâchant la Faucheuse dans le monde des humains où celle-ci est très loin de chômer, parce que, dès que le protagoniste croise une femme (et pour lui, croiser est synonyme d’aimer), son invisible compagne – et oui, LA Mort, quand même, jalouse peut-être de celles qui pourraient se le réclamer, le Éric – ne tarde pas à s’emparer de la pauvre créature, laissant notre bonhomme dans une misère rendue plus exécrable encore par le vide sidéral qui lui suce les sentiments – et pas de la bonne façon. Et si ce n’est la Mort qui se charge elle-même d’acter la séparation, c’est toujours un adieu sans appel qu’Éric se voit adresser par les bonnes femmes après avoir à peine fait quelques pas ensemble, le laissant entre les griffes de son « amour » aussi vide que funeste.

On peut se poser pas mal de questions à propos de l’usage de ce terme, « amour ». Dans la Folie ordinaire, il suffit de quelques phrases qu’une femme lui adresse, d’une apparition de quelques secondes à une fenêtre de l’autre côté de la rue, pour parler d” « amour ». Et comme cette notion d’amour est, dans l’univers d’Éric, impensable sans la mort – et la disparition n’est en fin de compte qu’une de ses variantes légèrement moins finales – nous voici donc en compagnie de cet ancien couple d’Éros et Thanatos, un des piliers des mythes et de la littérature. Je dois avouer qu’il est fascinant de suivre Éric qui patauge dans la misère et qui finit par se traîner vers un des fondements de notre humanité sur lequel se sont construits tant de récits.

Il y a donc, d’un côté, l’Amour voué à l’échec, mais il y a surtout l’obsession – récurrente chez Neirynck – de la Littérature – on vient de la voir surgir des flots de boue et de misère. À moins qu’il ne faille préciser ce dernier point : l’obsession de réussir par la littérature, ce qui est quand même une sacrée différence. Une différence qu’on pourrait sans doute résumer par les mots ô combien justes d’un autre ancien de chez Edicool : Il s’agit là « de se faire des couilles en or ». Ne me comprenez pas mal, c’est une approche comme une autre, justifiée par ce que nos sociétés ont de plus fondamental, l’essence même du capitalisme et de la concurrence, à savoir s’imposer face aux autres, réussir en étant plus rusé, plus doué, plus apte à se trouver la niche qui permet d’exploiter ses capacités – et celles des autres – mieux que le reste. Et tant mieux quand tout cela se traduit en argent comptant. Parce que la renommée, c’est bien, mais il faut encore et surtout pouvoir bouffer. Et boire. Et baiser.

Baiser. Écrire. Écrire pour baiser. Baiser pour écrire. Il s’avère que la séance de thérapie est le point charnier du texte, parce que c’est là que les deux grandes passions obsessionnelles se croisent. D’abord, la thérapeute demande à Éric d’écrire, ensuite elle l’invite à lui « faire l’amour »[3]p. 61. Et si, après tout, la littérature n’était pour Éric qu’une femme comme toutes les autres, une femme dont il tombe – éternellement et de façon toujours renouvelée – amoureux fou ? Et les bataillons de bites molles qui n’arrêtent pas de pointer leurs vilains nez aux détours des pages, seraient-elles bêtement l’image de l’impuissance littéraire ? On pourrait croire cette réflexion presque trop banale si elle ne pouvait s’appuyer sur une telle multitude d’indices… Quoi qu’il en soit, si la littérature est une femme, pourquoi est-ce qu’elle ne finirait pas elle aussi par rejoindre le cortège de celles qui, de gré ou de force, ont déjà abandonné le narrateur ? Qui, lui, ne manque pas de lucidité pour saisir la complexité de la situation :

Merde, on peut vraiment dire que l’écriture ne me porte pas bonheur, à chaque fois que je me mets au travail pour plaire à une femme, elle me balance fissa.[4]p. 113

C’est ce qui arrive quand une obsession en efface l’autre…

Vu la misère où le protagoniste est en train de perdre pied, on comprend qu’il veuille sortir de là, et de toute urgence, mais le cas ne devient-il pas vraiment désespéré quand on en est réduit à tenter de le faire par – l’écriture ? Quant à l’actuelle incarnation de cet « Éric » qui, tel un Lord Voldemort fendant son âme pour se rendre immortel, semble frénétiquement occupé à se dédoubler pour vivoter dans ses textes, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé de voir ailleurs. Mais que faire si même le porno ne veut pas de toi avec tes lamentables dix-sept centimètres ? En fin de parcours il ne reste donc plus que le choix entre l’abattoir et la littérature. Drôle de voisinage, serait-on tenté de penser, sauf que, quand on regarde de plus près les affinités littéraires du grand Éric, il y a, d’un côté, Hank Bukowski, et, de l’autre, Louis-Ferdinand Céline. Vous avez dit littérature et abattoir ? Que dire de cela quand, à côté du célèbre Hank qui a d’ailleurs lui aussi travaillé dans un abattoir, se dresse le fantôme du grand collaborateur littéraire qui, à force de cracher le venin antisémite, s’est transformé en aide de bourreau ? Le voisinage soudainement ne semble plus si fortuit que cela. Et soudain on se rend compte que la Littérature a fini par se substituer à la Mort, et avec une effrayante efficacité. Ma Folie ordinaire se termine d’ailleurs sur un cimetière où Éric est en quelque sorte investi de sa mission littéraire, détail presque banal dans le contexte, mais toujours bon à prendre pour fournir une sorte de clé de voûte à l’usage de celui qui a entrepris de parler des obsessions d’un auteur et de ses personnages.

Pour terminer sur une note plus positive, je vous mets un passage qui m’a fait sourire, un passage auquel je peux souscrire de plein cœur et qui m’a d’ailleurs inspiré une commission pour un des en-têtes de la Bauge :

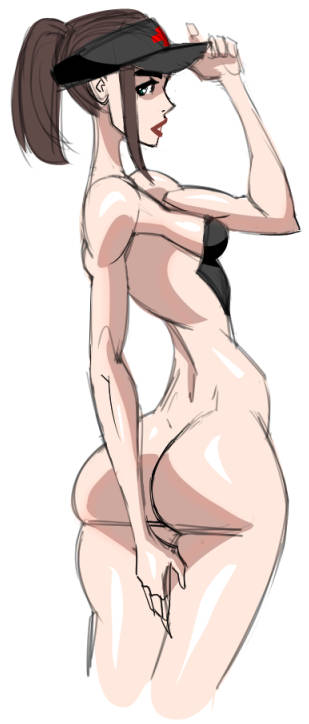

Détendue, elle [une petite Anglaise dont je ne vais pas vous dévoiler le nom, allez voir par vous-mêmes] alluma une cigarette et me fixa droit dans les yeux. Je ne connais rien de plus érotique qu’une femme allongée nue sur des draps défaits, fumant une cigarette après l’amour. Rien ![5]p. 108

Et voici le dessin réalisé par Arem Befanti aka Fabien Mater. N’est-ce pas comme une illustration du passage que je viens de vous citer ? Et n’y a‑t-il pas là un érotisme que vraiment rien ne saurait dépasser ?

Sur ce, je vous quitte, mais pas sans une dernière réflexion : Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le nom de l’éditeur : La Boîte à Pandore. Est-ce qu’on peut trouver plus fort que ça pour caser un texte qui parle justement de cela, de tout le mal que la littérature contient et qu’elle peut lâcher dans le monde dès qu’on ouvre la couverture ? C’est fort de café quand même, mon cher Éric :-) !

Éric Neirynck

Ma folie ordinaire

La Boite à Pandore

ISBN : 978−2−87557−434−3