De temps en temps, on entend encore parler (ou plutôt susurrer) du concept quasiment mythique du « Gesamtkunstwerk », d’une œuvre d’art totale née de la fusion des disciplines dans un désir d’atteindre à une sorte de signification universelle. Si cette idée, issue du romantisme allemand, a bien produit quelques élans et trouve toujours des adeptes, elle n’est plus vraiment d’actualité, et les artistes ratent, la plupart du temps, le souffle divin qui les élèverait au niveau élyséen qu’il faudrait atteindre pour accomplir une telle besogne.

On est donc devenu plus modeste, mais l’exemple de François Schuiten et de Jacques Abeille nous apporte la preuve que la rencontre de deux artistes peut toujours produire des merveilles. C’est ce qui s’est passé quand le dessinateur des Cités obscures a mis les mains sur un exemplaire des Jardins statuaires du poète des Contrées. L’image a rejoint la parole et celle-ci, sous l’impulsion conjuguée de ce duo artistique et littéraire, a brisé l’ordre des colonnes pourtant si bien agencées pour s’envoler et rejoindre les excroissances monumentales qui se dressent inaccessibles dans les terres lointaines où nous pénétrons à la suite d’une expédition vers les Mers Perdues.

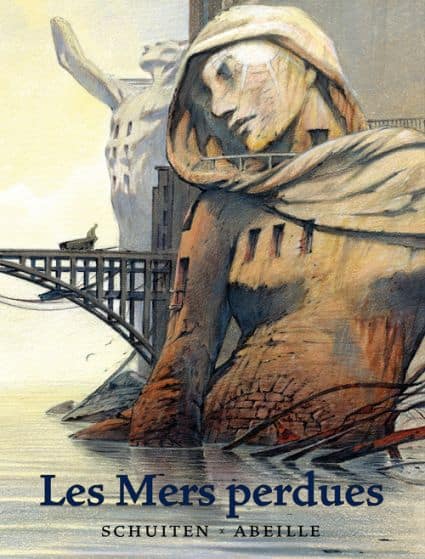

Les Mers perdues, c’est le titre d’un roman graphique édité avec un soin méticuleux par les Éditions Attila, et je peux affirmer que ce livre compte parmi les plus beaux que j’aie jamais eu l’occasion de lire. Et cela est vrai pour le contenu tout aussi bien que pour le contenant. La taille, la police, le choix du papier, tout concourt pour mettre en valeur les dessins de François Schuiten qui illustrent, illuminent et surtout inspirent le texte de Jacques Abeille, véritable artiste de la parole. Le format assez généreux rappelle celui de la bande dessinée plutôt que celui du roman « classique », un choix pratiquement imposé par le décor dans lequel évoluent les personnages, composé de montagnes, d’étendues désertiques et de villes fantômes, le tout ponctué de gigantesques statues – qu’on voit mal s’accommoder d’un volume au format poche.

L’intrigue, elle, n’a d’emblée rien de spectaculaire. Un « milliardaire » (qui reste anonyme et très peu présent dans les discours des personnages) monte une expédition au-delà des frontières pour vérifier la légende des « Mers perdues » qui existeraient quelque part, dans un inconnu vague et lointain : un guide, une géologue, un dessinateur et un écrivain qui auront le devoir de dresser le compte-rendu de l’expédition d’une façon aussi méticuleuse que possible. Les événements sont relatés par le biais de lettres adressées par l’écrivain à son « cher ami », tout aussi anonyme et vague que le commanditaire. Cet artifice range Les Mers perdues dans la lignée des romans épistolaires, sauf qu’il ne s’agit pas d’un dialogue par lettres interposées mais d’un monologue. Il ne peut pas y avoir de réponse, et celui qui parle en est réduit à s’adresser au vide, à lui-même plutôt qu’à un autre. En même temps, comme les participants de l’expédition sont tenus au secret, l’anonymat est requis :

Sachez tout d’abord que le secret est la contrainte la plus impérieuse du contrat auquel j’ai souscrit. De même que je ne devais faire part à personne de mon départ […], de même ne puis-je, à l’heure où je vous écris, mentionner le nom de mon employeur ni celui d’aucun de mes compagnons de voyage.[1]Schuiten, François ; Abeille, Jacques, Les Mers perdues, p. 5

Dans ce roman, il n’y a donc point de noms. Les personnages que nous croisons sont dès le départ dévêtus de leur individualité, et de ce fait d’autant mieux disposés à se perdre dans les terres qu’ils sont appelés à traverser et dont ils sont censés dévoiler les secrets. Au fur et à mesure qu’ils pénètrent dans l’inconnu, ils s’enfoncent dans une ambiance malsaine qui semble monter de la désolation de la terre, émaner des reliques d’anciennes habitations abandonnées depuis très longtemps. Bizarrement, ce sont les statues, conçues au sein de la terre et poussées vers la lumière dans un processus qui ne rappelle rien autant qu’une naissance lente et douloureuse, violées par des générations d’homme aliénés de la terre matricielle, dont les blessures et l’abandon provoquent la tristesse et la pitié, tandis que le sort des humains laisse presque indifférent. Celui des autochtones, disparus déjà, tout comme celui des membres de l’expédition.

Le petit groupe se rétrécit comme peau de chagrin en perdant, peu à peu, ses membres – où faudrait-il dire que ce sont ses membres qui se perdent peu à peu ? -, et c’est le narrateur qui, logiquement, écrit la dernière page qui, pourtant, ne clôt pas l’aventure, car « la quête est sans fin » (p. 87), comme il le dit lui-même dans sa dernière conversation avec le dessinateur. C’est en s’avouant à lui-même cette impossibilité du retour qu’il réussit à se libérer de ses illusions. Et puis, est-ce qu’il y a encore quelque part où rentrer ? Une direction vers laquelle rebrousser chemin ? La terre elle-même nie cette possibilité, en brouillant la piste, en tournant sur elle-même, et c’est elle qui semble choisir la destination de celui qui voudrait bouger :

J’imaginais que mes pieds posaient sur la surface d’une très grande île […] qui flottait […] sur une nappe de magma brûlant […] d’une viscosité si souple que la dérive de cette grande plaque rigide se produisait sans séisme, laissant surgit tantôt sur un bord, tantôt sur l’autre, des mers toujours nouvelles sous des cieux nouveaux.[2]Les Mers perdues, p. 70

C’est encore la terre qui fournit la clé d’une deuxième énigme. On pourrait s’étonner de l’absence de féminité dans ce roman. De la féminité en tant que complément du masculin, celle qui nourrit l’humanité dans ses entrailles, celle qui donne naissance. Il y évidemment une femme dans le petit groupe, la géologue, et il y a des rapports sexuels avec au moins un des hommes, peut-être même deux. Mais tout ça ne présente pas le moindre attrait, et ce sont des rencontres neutres ou, pour tout dire, stériles. À cela correspond, sur les planches de Schuiten, la représentation tout à fait a‑sexuée de la femme, dont on devine à peine qu’elle possède un chromosome X dédoublé (cf. la grande planche sur les pages 35 – 36). Mais cette absence est en vérité une suppression, ou mieux : une substitution, de la femme par la terre. Par la terre qui, elle, a su procréer, mais à laquelle une race maudite – disparue – a arrachée cette capacité. Et la femme qui est venue s’aventurer dans ses terres arides partage le sort de la terre. Une fois qu’on a réalisé la signification de ces rapports, on comprend mieux le sort réservé au gardien.

Dans ces terres, tout se passe en silence, et même les cris sont silencieux voire impossible [3]En l’occurrence, celui d’une statue encore : « une face ravagée par sa propre rage au point de perdre toute forme et de ne montrer plus […] que l’ébauche d’un groin tavelé où béait une bouche … Continue reading. Tout se perd, absorbé, devant l’horizon vaste du désert qui borde les Mers perdues. Même le récit se perd, les lettres partagent le sort du journal, et ne s’écrivent plus. Le narrateur perd sa langue, et avec elle, tout contact avec ses origines. Et pourtant, il y a de l’espoir, parce que, tout comme la quête n’a pas de fin, le récit de l’expédition se prolonge à l’infini dans les têtes des lecteurs qui, au bout de mille ans, n’auront pas le dernier mot de l’énigme que posent Schuiten et Abeille. Et c’est précisément face au vide fait de silence que la véritable aventure s’impose de plus en plus clairement. C’est celle de la parole de Jacques Abeille, l’écrivain, qui, avec la clarté de sa construction, crée un monde entier, et c’est celle encore de la contemplation des planches de François Schuiten, l’illustrateur. On pourrait donc imaginer Les Mers perdues comme une parabole de l’artiste qui s’efface devant son art qui, lui, restera. Même dans un monde qui sombre dans le silence.

François Schuiten / Jacques Abeille

Les Mers perdus

Le Tripode

ISBN : 978−2−91708−421−2

Références

| ↑1 | Schuiten, François ; Abeille, Jacques, Les Mers perdues, p. 5 |

|---|---|

| ↑2 | Les Mers perdues, p. 70 |

| ↑3 | En l’occurrence, celui d’une statue encore : « une face ravagée par sa propre rage au point de perdre toute forme et de ne montrer plus […] que l’ébauche d’un groin tavelé où béait une bouche pétrifiée autour de son impossible cri » (Les Mers perdues, p. 70) |

Commentaires

Une réponse à “François Schuiten / Jacques Abeille, Les Mers perdues”