Quand on vient de terminer la lecture de Rebecca, petit roman dont les pages sentent si bon le soufre, et qu’on essaie ensuite de se documenter à propos de son auteur, on se rend très vite compte du fait que celui-ci a sans doute été enterré sous une avalanche – lorraine. Une petite recherche sur votre moteur préféré suffit pour le constater, la célébrité de Jean-Yves Masson, homme de lettres, traducteur, personnage archi-distingué de la vie culturelle de la capitale, ne laisse pas beaucoup de place à des auteurs assez malheureux pour partager avec lui non seulement le patronyme, mais encore le prénom. Rares, très rares, sont les résultats d’une recherche sur la toile qui font mention d’un autre Jean-Yves, quelqu’un qui corresponde mieux au portrait dressé par la Notice : né en 1971, dessinateur et illustrateur de presse [1]Cf. la Biographie de l’auteur sur Amazon.fr. Mais l’autre Jean-Yves est tellement über-présent que les administrateurs du site Babelio, pourtant pas des novices quand il s’agit de littérature, ont attribué la sulfureuse Rebecca à l’éminent professeur de la Sorbonne. Certes, ce n’est pas la qualité du texte en question qui inciterait quiconque à répudier cet enfant quelque peu particulier (dans la mesure, bien entendu, où l’intéressé est au courant de la parution du texte qui nous occupe), mais il me semble que le monde littéraire n’aurait pas laissé passer inaperçu un péché aussi mignon d’un de ses protagonistes.

L’étrange aventure de Julian commence en novembre 2002, dans un rade de la rue Daguerre, au plus noir d’une nuit passée à picoler dans l’espoir de noyer une histoire d’amour malheureuse. Un incipit des plus classiques – des moins originaux, pourrait-on dire aussi – mais qui ne tarde pas à emballer le lecteur dès que la protagoniste s’en mêle, Rebecca, cougar avant l’heure qui entraîne Julian dans une longue histoire de prostitution de luxe, une histoire aux rôles inversés vu que c’est elle qui se charge de lui amener les clientes, des femmes riches qui s’embêtent et pour qui le cul est devenu le but de leurs aspirations, et que c’est à lui d’étaler sa chair et de s’en servir pour le plus grand plaisir de ces dames.

J’ai remarqué que pratiquement tous les articles qui parlent de ce roman mettent l’accent sur cet aspect-là de l’intrigue, la prostitution, suivant en cela la présentation de l’éditeur :

« Et, puisqu’il [Julian] va se révéler un étalon au lit, pourquoi ne pas le louer à des dames de la haute prêtes à payer le prix fort pour goûter à sa divine queue ? C’est le deal que Rebecca propose à Julian : elle sera la maman, lui, la putain. »

Il y a certes des enveloppes qui discrètement sont glissées d’une main à l’autre, l’investissement de Rebecca dans son jeune protégé (des fringues et d’autres attirails de luxe pour l’attifer comme il faut dans le monde qu’il va fréquenter), et celle-ci doit même demander à Julian de donner un aperçu de ses qualités, de fournir, en quelque sorte, une démonstration de la marchandise. Tout cela est bien présent dans le récit, mais ce côté véniel de l’affaire de Julian et de Rebecca disparaît progressivement jusqu’à être complètement absent des derniers chapitres. Si le rôle du sexe tarifé disparaît donc vers la fin du texte, effacé au profit des sentiments, il faut constater que même avant, ce ne sont ni le fric ni une quelconque logique commerciale qui dominent le récit, mais bien la passion et la fascination de la chair et les joies et les tribulations liées à la découverte de l’Autre.

Un texte édité par La Musardine, un texte qui tourne autour d’un sujet aussi chaud que savoureux, un « métier » qui mène inexorablement à de nombreuses rencontres, des rencontres placées sous le signe de la chair, celle qui s’épanouit jusque dans la déchéance – autant d’indices qui promettent une excursion dans des terres chauffées à blanc. Et effectivement, ça baise à tout bout de champ, et les pratiques auxquelles préfèrent s’adonner ces dames qui peuvent se permettre les services de Julian sont tout sauf répandues voire innocentes, surtout quand Hannabelle se mêle des affaires, une créature de rêve qui allie une ultraféminité au désir de pousser toujours plus loin, jusqu’aux confins de la mort, étrange terrain que Julian se fait un plaisir de lui laisser entrevoir. Mais les autres ne sont pas en reste et si Julian a droit à des échantillons de toutes les perversions, il doit aussi faire face à des souffrances lancinantes qui déchirent les entrailles des créatures superbes qui se jettent, à tour de rôle ou ensemble, sur sa queue comme si c’était le dernier moyen de rédemption. Et puis, il y a celles que le corps abandonne, doucement pour certaines, d’un coup pour d’autres, et qui doivent apprendre à faire face à la perspective de la fin de l’existence qui, inexorablement, approche. D’où sans doute la frénésie de certaines de boire jusqu’à la lie le verre des jouissances, des jouissances qui se troublent au fur et à mesure que le verre se vide.

Des vieilles et des moins vieilles, des jumelles, une naine, une femme suppliciée au visage et au corps détruits, une beauté noire au corps épanoui poussée à tout instant vers le dérapage final par un passé souffert plus que vécu, une mère incestueuse que Julian pousse violemment vers l’accomplissement de l’acte mille fois fantasmé – un cortège quelque part entre enfer et paradis mené par Julian, la queue dressée comme le signal du rassemblement. Avant celles-ci, il y a eu Sollene, l’ex qui se glisse dans l’histoire de Julian, celle dont il raconte la trahison, en proie à une douleur qui ne s’efface, l’espace de quelques effleurements, que devant l’expérience d’autres douleurs. Et dans les bras de Rebecca, celle par qui tout a commencé, celle par qui tout va finir, celle dont l’amour oblige son amant à renoncer aux douleurs familières et presque indispensables du passé.

L’histoire aurait pu se terminer ainsi, mais l’auteur, ne l’entendant pas de cette oreille, va plus loin encore en rajoutant quelques dernières remarques (« En relisant ces lignes… ») qui font entrevoir la possibilité d’une mort prochaine de Rebecca sans que le lecteur puisse s’en faire une idée précise. À cela se rajoute un épisode de la jeunesse du narrateur (« Ostende, 1988… »), dont, sans vouloir lui nier un certain charme, je n’ai pas très bien compris l’utilité dans ce contexte. Au point de me poser des questions à propos de la pertinence du jugement du lecteur chargé par La Musardine de peaufiner le texte.

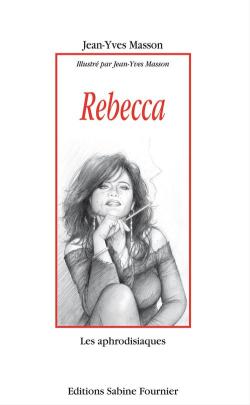

Malgré ces dernières remarques, j’ai beaucoup aimé le texte, un texte qui ne se borne pas à faire parader devant la foule des lecteurs des canons qu’il serait trop facile d’imaginer entre les bras d’un beau mâle ou en train de se pâmer sous la langue d’une maîtresse, mais des femmes, des êtres humains qui agitent sous nos regards médusés la laideur et la monstruosité, extérieures aussi bien qu’intérieures, et qui n’ont pas peur d’évoquer voire d’illustrer (pensez aux illustrations ayant accompagné le manuscrit !) ce qui, trop souvent, n’ose pas sortir de l’ombre où la vie l’a relégué.

Références

| ↑1 | Cf. la Biographie de l’auteur sur Amazon.fr |

|---|