Les amateurs d’art savent que, dans un musée, un changement de direction s’accompagne souvent d’un nouvel accrochage, d’une nouvelle présentation de la collection permanente. C’est ce qui est arrivé quand M. Blühm a pris, en 2005, les rênes du Musée Wallraf-Richartz, institution prestigieuse du paysage muséal de Cologne. C’est ce qui s’est produit après que M. Dekiert l’a remplacé à la tête du Wallraf, le 1er mars 2013. Rien d’extraordinaire dans tout cela, une telle réorientation étant en général saluée comme l’occasion de mettre en valeur d’autres perspectives sur l’Histoire de l’Art, voire de sortir des dépôts des toiles à peu près oubliés.

Ce que je ne savais pas, c’est que M. Dekiert s’est permis une blague d’un assez bon goût quand il a décidé de s’attaquer à l’accrochage du 3ème étage, l’endroit qui abrite quelques-uns des trésors de la collection, et notamment les tableaux impressionnistes et néo-impressionnistes de la Fondation Corboud.

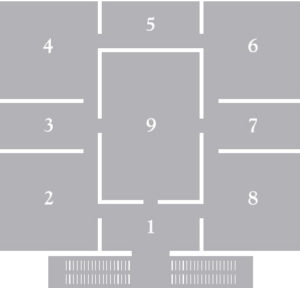

Laissez-moi tout d’abord vous présenter le plan de l’étage en question pour que vous puissiez mieux me suivre :

On reconnaît très bien l’agencement très clair et en même temps très simple du bâtiment, plusieurs salles étant regroupées autour d’une salle centrale (9) bien plus spacieuse que celles qui l’entourent. Une disposition qui permet, d’un côté, de faire le tour de la collection et de présenter, de l’autre, les « pièces de résistance » dans un point central accessible depuis plusieurs des salles attenantes (1,3, 7). Cet espace central avait d’ailleurs pendant longtemps été réservé à la collection des (néo-)impressionnistes, mais la direction a pris, il y a quelques mois, la décision de les évacuer dans une salle attenante (8) et de les remplacer par des tableaux symbolistes, mettant l’accent de la collection sur un aspect jusque-là bien moins connu du grand public. Une décision orientée par des considérations plutôt artistiques que commerciales, ce qui n’est pas à déplaire à votre serviteur :-) !

Quant à l’agencement des salles, je ne pense pas que celui-ci ait déjà été exploité pour un usage artistique. Et c’est précisément ce qu’a fait M. Dekiert quand il a mis face à face, dans un dialogue à travers les décennies et les sociétés, deux portraits qui rendent un témoignage époustouflant de l’évolution de la société allemande au cours du XIXe siècle.

Voici ce que peut voir un visiteur qui se tient au milieu de la salle 9 et qui tourne la tête vers les salles 3 et 7 respectivement (désolé pour la mauvaise qualité, je n’ai pas un équipement pro pour prendre des photos) :

Allons voir ça de plus près.

D’un côté, on trouve, dans la salle 3, un portrait de famille signé Simon Meister, un peintre de l’ère de la Restauration (« Biedermeier »), natif de Cologne. Il s’agit du portrait de la famille Werbrun, exécuté en 1834, à une époque donc qui facilitait le repli sur soi dans un environnement social et politique plutôt répressif.

On admire la composition et l’éclat des couleurs – même s’il faut se rendre sur les lieux pour pleinement profiter du spectacle … À part ça, une famille des plus honnêtes, aisée sans aucun doute, des piliers de la société. Et, vu le contexte social déjà évoqué, on ne s’étonnera pas de trouver dans ce tableau une évocation de l’hortus conclusus, le jardin de paradis dans lequel se trouve Marie, mère par excellence, mise à l’abri et enfermée en même temps.

Maintenant, le visiteur tourne la tête vers la salle 7, et se retrouve devant un tableau aux antipodes du précédent, à l’aspect quelque peu sauvage, une nature-morte qui n’est pas sans rappeler la tradition néerlandaise du XVIIe siècle dont le musée présente d’ailleurs quelques superbes échantillons. Mais derrière la nature morte se dresse, telle une force tellurique, la femme de l’artiste, Charlotte, dans une attitude qui exprime non seulement une joie de vivre sauvage, mais une soif de sensualité tout à fait admirable – et même quelque peu inquiétante. Le tout dans une attitude qui se rapproche de celle des Satyres, dans un procédé qui reporte l’éternelle soif sexuelle de ces créatures mythologiques sur une femme du XXème siècle.

Entre les deux tableaux, quatre-vingt ans se sont écoulés, des décennies qui ont vu la société allemande évoluer, au point de faire réaliser que ce ne sont pas seulement les années qui séparent les tableaux, mais qu’il se dresse entre eux des codes fondamentalement opposés les uns aux autres. Certes, la bohème artistique n’est pas la chasse gardée de l’époque de Corinth, et des familles traditionnelles, on les trouve aussi dans l’Empire allemand de Guillaume II, qui, trois ans avant la guerre, était à son apogée, au point de faire oublier que les lendemains ne chantent pas toujours. Mais l’esprit qui se dégage de la scène, des figures féminines surtout, montre la profondeur du ravin qui sépare deux époques, deux univers. Et ce qui vaut indépendamment des contextes historiques et sociaux, c’est que M. Dekiert a réussi à engager ces deux portraits dans un dialogue des plus insolites. Comme si Vénus elle-même faisait déborder ses charmes face à la sage Junon, reine des Dieux et protectrice de la famille.

Il faut sans aucun doute se rendre à Cologne pour comprendre l’effet créé par ce face à face à travers le temps. En même temps, on profitera d’un tel séjour pour réaliser la véritable dimension de la « petite blague » que M. Dekiert s’est permise quand il a réarrangé les tableaux. Votre serviteur a de toute façon bien rigolé.